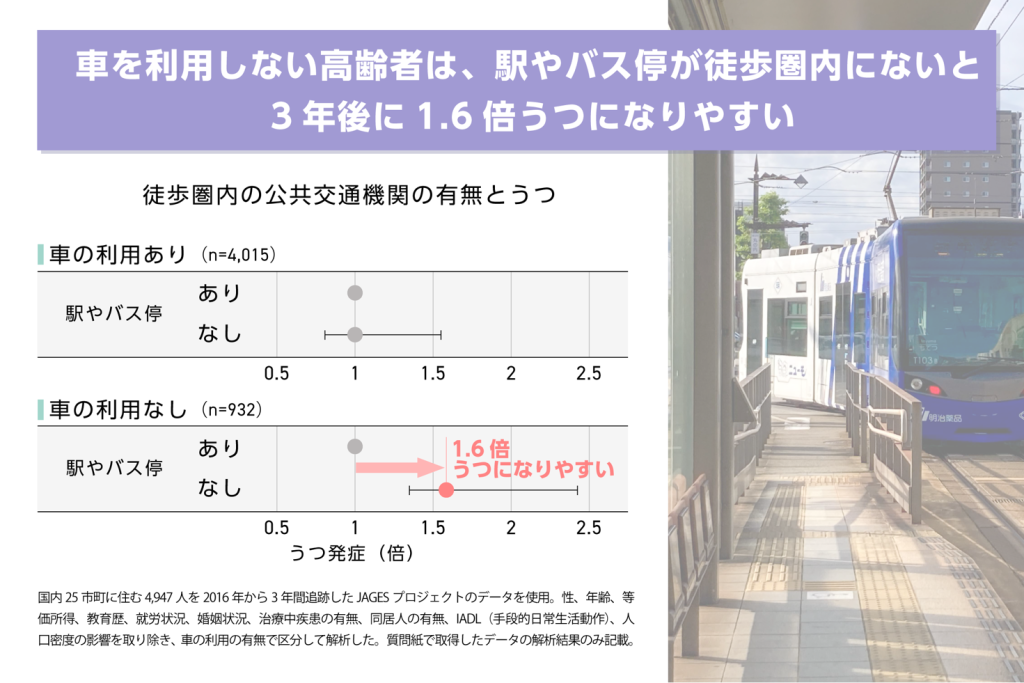

千葉大学予防医学研究センターの松本一希特任研究員と花里真道准教授らの研究チームは、国内25市町に住む高齢者4,947人を2016年から3年間追跡したデータを分析し、公共交通機関へのアクセスとうつとの関連について調査しました。その結果、車を利用していない高齢者において、「徒歩圏内に駅やバス停がある」と答えた人と比較して「ない」と答えた人は、3年後に1.6倍うつになりやすいことが示されました。 したがって、公共交通機関へのアクセスを維持・改善することは、高齢者のうつ対策に寄与する可能性があると言えます。本研究は、日本で初めて複数の自治体を対象に、公共交通機関へのアクセスとうつとの関連を長期的に追跡調査した研究です。

本研究論文は、2024年12月9日に予防医学の専門誌Preventive Medicineで公開されました。

■研究の背景

日本では、地域の人口減少に伴う公共交通利用者の減少により、バス事業者の約99%が赤字経営であり、鉄道やバス路線の廃止が続いています。自宅近くに公共交通機関が少ない高齢者は、歩行時間参考文献1)や社会参加参考文献2)が減少し、うつにつながる恐れがあると指摘されています。高齢者のうつは認知症や死亡につながるため、公衆衛生上の大きな課題とされています。これまでの高齢者における公共交通機関とうつとの関係を調べた研究は数が少ない上、1時点のデータに限られるか、調査対象地域が限定的でした。そこで本研究では、日本の25市町における3年間の追跡データを用いて、車の利用状況別に、駅やバス停へのアクセスと高齢者におけるうつとの関連を検証しました。

■研究の概要

本研究では、日本老年学的評価研究(JAGES)のデータ を用いて、2016年の駅やバス停への近さと、3年後のうつ発症との関連を分析しました。対象者は、25市町に居住する、2016年時点でうつ症状のない、またはうつ病の治療をしていない日常生活動作が自立している高齢者4,947人(男性2,512人、女性2,435人、年齢65〜93歳、平均年齢73歳)としました。

うつの診断は、老年期うつ評価尺度(GDS-15)を用いて、得点が5点以上を「うつあり」、5点未満を「うつなし」と分類し、3年後のうつ発症の有無を評価しました。また、駅やバス停へのアクセスは2つの方法で測定しました。まず、自宅から徒歩圏内(10分〜15分以内)に駅やバス停があるかどうかを質問紙で評価しました。この調査では「たくさんある、ある程度ある」を「あり」、「あまりない、まったくない」を「なし」、「わからない」を欠損値として多重代入法注1)を用いて「あり」または「なし」に分類しました。次に、地理情報システム(GIS)を用いて、自宅の代表点(自宅住所エリアの中心点)から駅とバス停までの実際の距離(km)も測定しました。

2016年時点の性別、年齢、等価所得注2)、教育歴、就労状況、婚姻状況、治療中疾患の有無、同居人の有無、手段的日常生活動作(IADL)注3)、人口密度の影響を取り除き、車の利用の有無注4)で区分して解析しました。

■研究の成果

対象者4,947人のうち、研究開始から3年後の2019年に「うつあり」となったのは483人(9.8%)でした。車利用がないグループ(932人)では、「徒歩圏内に駅やバス停がある」と答えた人(621人)に比べ、「ない」と答えた人(194人)は3年後に1.6倍うつになりやすく、その結果は統計学的に有意注5)でした。また一方で、車を利用しているグループ(4,015人)では、駅やバス停へのアクセスとうつとの関連は見られませんでした。

■今後の展望

本研究により、高齢者のうつ対策において、公共交通機関への近接性といった環境要因を考慮する必要性が示されました。

本研究の結果は、鉄道やバス路線の廃止や再編を議論・決定する際に考慮すべき項目の一つであることを示す、重要な科学的根拠となります。鉄道やバス路線の維持が困難な場合、オンデマンドバス、グリーンスローモビリティ注6)、またはMaaS注7)などの新しいモビリティシステムを自治体等が導入することが必要となるかもしれません。国内の先行研究では、グリーンスローモビリティの導入が、利用者の外出頻度や社会的つながり、精神的健康を改善することが報告されています参考文献3)。

本研究成果は、健康日本21(第三次)の「自然に健康になれる環境づくり」の推進にも寄与する可能性があります。

■用語解説

注1)多重代入法:欠損しているデータを補うために他のデータを用いて値を推定した方法。

注2)等価所得:世帯の所得を世帯構成員の数で割って、一人当たりの所得を求めることで、世帯の構成員の生活水準を表すように調整した所得。

注3)手段的日常生活動作 (IADL): Instrumental Activity of Daily Livingの略。買い物、調理、食事、排泄、着替えといった日常的生活を送るために必要かつ複雑な動作を示す用語。

注4) 車利用の有無:外出する際に自分が運転するだけでなく、他人に運転してもらう場合でも車を利用していると定義した。

注5)統計学的に有意:「統計学的に有意」とは、得られた結果が偶然ではないことを示す。今回、「1.6倍」という結果を裏付ける95%信頼区間が1.05~2.42となっている。95%信頼区間とは、「同じ調査を100回行ったとすると、そのうち95回は本当の値がこの範囲に入ると考えられる」という意味。信頼区間が「1」を超えているため、うつになりやすさが増加していることが統計的に確認できたと考えられる。つまり、この範囲内のいずれの値であっても「うつになりやすい」と解釈でき、偶然の可能性が非常に低いことを意味する。

注6)グリーンスローモビリティ:時速20km未満で公道を走ることができる電動車。高齢者や地域住民の移動を助ける環境に優しい移動手段。

注7) MaaS:地域住民や旅行者一人一人の移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービス。

■研究プロジェクトについて

本研究は、科学研究費助成事業科研費、厚生労働科学研究費補助金、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター長寿医療研究開発費(21-20)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JPMJOP1831)、公益財団法人健康・体力づくり事業財団令和 4 年度健康運動指導研究助成, TMDU 重点研究領域, 国立研究開発法人防災科学技術研究所などの助成を受けて実施されました。

■論文情報

タイトル:Proximity to Public Transportation and Incidence of Depression Risk Among Older Adults: A Three-Year Longitudinal Analysis from the Japan Gerontological Evaluation Study

著者:Kazuki Matsumoto, Masamichi Hanazato, Yu-Ru Chen, Yoko Matsuoka, Yuta Mori, Hiroaki Yoshida, Katsunori Kondo

雑誌:Preventive Medicine

DOI:10.1016/j.ypmed.2024.108204

■参考文献

1)タイトル:Built environmental correlates of older adults’ total physical activity and walking: a systematic review and meta-analysis.

雑誌:International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity

DOI:10.1186/s12966-017-0558-z

2)タイトル:Importance of proximity to resources, social support, transportation and neighborhood security for mobility and social participation in older adults: results from a scoping study

雑誌:BMC Public Health

DOI:10.1186/s12889-015-1824-0

3)タイトル:「地域在住高齢者におけるグリーンスローモビリティ導入による外出,社会的行動,ポジティブ感情を感じる機会の主観的変化」: 前後データを用いた研究

雑誌:老年社会科学