※記事に記載された所属、職名、学年、企業情報などは取材時のものです

海外での豊富なフィールド研究の経歴を生かし、日本とASEAN諸国間の学びや交流活動を支える教育学部 辻耕治 教授。2014年の千葉大学赴任のタイミングで、今まで歩んできた農業の道から教育の道へ。別々の流れに見えたものが見事にひとつの川となり、大学という人材育成の畑を潤している。

海の向こうに思いをはせて

鳥取県の境港で、祖父母と共に農作業を手伝いながら「海の向こうにはどんな国があるのかな」と胸を膨らませている子どもでした。農村の散策や食文化、歴史も好きだったので、大学院では「栽培植物起原学研究室」という農作物の原産地を遺伝学や文化人類学の手法を組み合わせて解明することに取り組んでいる研究室に進みました。

博士論文の研究テーマはダッタンソバの原産地の解明でした。世界中の多様なダッタンソバに関する調査に取り組んだため、大学院在学中には専門家として農林水産省の研究機関(現在の農研機構)の国際共同研究に招聘(しょうへい)いただき、ネパールにおけるダッタンソバとソバのフィールド調査に参加しました。主食として食べられている地域もあるほど、ダッタンソバやソバはネパールの食文化に重要な役割を果たしています。

フィールド調査で訪れたムスタンという僻地(へきち)では、近藤亨*さんと出会うこともできました。ご自身の専門である農業分野に留まらず、学校の設立や給食の提供など教育分野からも現地の方々の生活向上に奮闘されていた近藤さんとの出会いは、若い自分にとって非常に刺激的な経験でした。

*日本の農学者 (1921- 2016)。(元)ネパール・ムスタン地域開発協力会理事長。ネパールの農業の発展に生涯を尽くし、ネパール、日本両国で多大な尊敬を集めた。

―ネパール以降も、海外でフィールド調査の日々が続きますね

2009年には農林水産省の「国際共同研究人材育成推進・支援事業」のフェローに採用いただきました。応募条件として、受け入れ研究機関・教員を全て自分で手配する必要がありましたが、お世話になっていた先生が仲介してくださったおかげで、イタリアに本部を置くBioversity International(国際生物多様性センター)*のアジア・太平洋・オセアニア支部の所長に受入教員となっていただくことができました。人とのつながりが本当に貴重だということを、この経験以降何度もかみしめています。

*農業における生物多様性の保護と利用を主な活動とする国際研究機関

本事業では、マレーシアでニッパヤシというヤシの自生地のフィールド調査と遺伝的多様性評価を行いました。ニッパヤシは、葉は屋根や家具に、樹液はジュースなどの飲用に加えてバイオ燃料の原料として使われるなど、余すところなく利用されてきた非常に有用な植物です。マレーシアの沿岸地域に広く分布するマングローブを構成しているニッパヤシですが、近年は経済発展に伴う開発により自生地が減少しています。

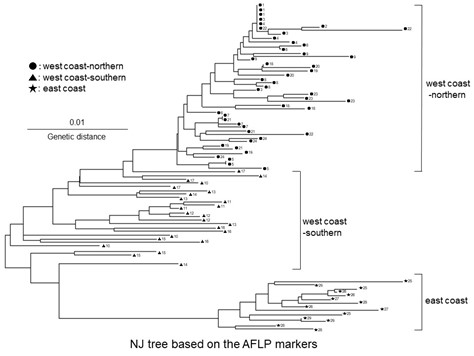

そこで、フィールド調査でさまざまな自生地からニッパヤシの種子を収集して研究所に保管し、将来その自生地が消滅しても再生できるようにしました。さらにDNA分析によってマレーシアのニッパヤシは地域ごとに3つのグループに分類されることを突き止め(下図)、自生地の保全にあたっては少なくとも各地域から1カ所以上選定するように提言しました。

マレーシアでの研究は、国立研究機関であるマレーシア農業研究開発研究所との共同研究でした。フィールド調査への研究員の同伴、実験室の提供など、本当によくしていただき、今でも感謝しています。マレーシアはイスラム教を国教とする国です。イスラム教徒である現地の研究員と共に過ごした経験は、文化や宗教による生活習慣の違いや人間としての共通点を考える機会にもなりました。

インドの大豆増産プロジェクトにJICA専門家として参加

―その後、インドへ赴任されていますね

2011年からは、インドの大豆生産の中心であるマディヤ・プラデシュ州という、日本人がほとんどいない地域で国際協力機構 (JICA)の専門家として3年従事しました。インドの大豆生産量は世界5位という高さです。しかし、栽培の担い手の多くが小規模貧困農家であり、生産性の低さが課題でした。そこで州政府と州立農業大学とともに「マディヤ・プラデシュ州大豆増産プロジェクト」を推し進めました。この大豆の生産性向上は、食用油の自給率アップと生産者の収入増加につながる重要なプロジェクトでした。

大豆は雨期に栽培されますが、世界的な産地であるブラジルに比べインドの雨期は2カ月も短く、十分に成長しないまま開花し実をつけるために収量が低い状態でした。また、水はけの悪い土地が広がっているため、雨期に湿害(農作物が土壌水分過多のために受ける被害)が発生しやすいことも判明しました。

そこで、短い雨期でも十分生育する栽培条件や、湿害を起こしにくい耕し方などを探索しました。さらに、農家の方々が病害虫や農薬について十分な知識を持っていなかったため、農業知識の教育にも力を入れました。

―インドでは、現在の研究につながる新しいテーマも思いつかれたそうですね

在来作物を学校給食メニューに採用する食育への取り組みです。現地では大豆畑の一角で自家用に雑穀(アワ、キビ、ヒエなど)を栽培し、お菓子に加工して食べるなど、伝統作物として生活に根付いていました。

栄養価の高さと地産地消という観点から、この雑穀を給食に利用することを着想したのがきっかけです。おいしくて栄養のある献立への改善が求められていましたし、ネパールでの近藤亨さんの活動からもヒントを得ました。

農業と食を通じてSDGsを学ぶ、グローバルに共用可能な教材を開発

―帰国後、なぜ教育分野へ転向されたのでしょうか?

もともと教育に携わりたい気持ちはありましたが、JICAの専門家として農業指導にあたるうちに「自分の経験を社会へ還元しなければ」という意識が次第に芽生えました。そのような時、任期が切れるタイミングで千葉大学の公募を見つけ、すぐに応募したのです。採用が決まった際には「教員になりたかった夢がここで叶うのか」と運命を感じました。背景には、千葉大学教育学部ではちょうどツインクルプログラム*が軌道に乗り始める頃で、海外での活動経験が豊富な人材を求めていた事情もあったかもしれません。

*ツインクルプログラム:教育学研究科と理系研究科の院生がグループになって教材開発を行い、ASEAN諸国で授業をするインターンプログラム

―先生は「東南および南アジアと連携したSDGsへの農業・環境教育からの有効なアプローチ方法」という国際共同研究でも代表を務められています

インドでの給食メニュー開発の経験から、農業と食は人間の普遍的な営みであり、国を問わずに展開できる教材になり得ると考えていました。「農業と食」と一口に言っても気候、土壌、農薬、遺伝子組み換え、食料自給率、飢餓など、話題をどこまでも広げることが可能です。SDGs教育との相性も非常によく、同じテーマを複数の国で扱うことで国による視点の違いも学べます。

例えば、日常的に多様な大豆食品が食卓に上る日本人から見れば、大豆が食用油の原料とすることを主目的に栽培されているインドの現状は驚きでしょう。常識だと思っていたことが自国以外では当たり前ではないこと、反対に意外なことが国境を越えても共有されていること。そのような実例を通して国際理解につながるように、インドおよびASEANの大学と共同で教材や授業プログラムを開発しています。

国際活動の楽しさを次世代に

―今後、海外での国際交流活動を検討している学生に向けてメッセージをお願いします

グローバル人材が備えるべき条件とは何でしょうか?

「自分の専門分野についての確かな学力」「日本についての深い理解」

この2点が特に大切だと私は考えます。グローバル人材を目指す皆さんは、英語の学習ばかりに気を取られ、この2点が疎かにならないよう意識してください。そして何より「相手への敬意」を忘れないでください。グローバル人材として、というより人としての基本ですね。

私の国際活動の原点は、幼い頃からの「海の向こう」に対する興味です。海外の人たちと交流する楽しさ、世界の広さ、意外な共通点、これらを次の世代に伝えたいと思って活動しています。現在の学生は、コロナ禍で海外と直につながることの難しさを経験した影響もあってか、海外への興味・関心が薄れているように感じます。海外での経験を生き生きと語る私の姿から「海外って楽しいのかも」と感じて、一緒に学び、交流してくれたらうれしいです。

インタビュー / 執筆

安藤 鞠 / Mari ANDO

大阪大学大学院工学研究科卒(工学修士)。

約20年にわたり創薬シーズ探索から環境DNA調査、がんの疫学解析まで幅広く従事。その経験を生かして2018年よりライター活動スタート。得意分野はサイエンス&メディカル(特に生化学、環境、創薬分野)。ていねいな事前リサーチ、インタビュイーが安心して話せる雰囲気作り、そして専門的な内容を読者が読みやすい表現に「翻訳」することを大切にしています。

撮影

関 健作 / Kensaku SEKI

千葉県出身。順天堂大学・スポーツ健康科学部を卒業後、JICA青年海外協力隊に参加。 ブータンの小中学校で教師を3年務める。

日本に帰国後、2011年からフォトグラファーとして活動を開始。

「その人の魅力や内面を引き出し、写し込みたい」という思いを胸に撮影に臨んでいます。

連載

日本の科学教育を世界へ

ASEAN諸国で学生がサイエンスの教育を英語で行うプログラム「ツイン型学生派遣プログラム (ツインクル)」の推進など、グローバル人材の育成を目指す千葉大学の取り組みを紹介する。