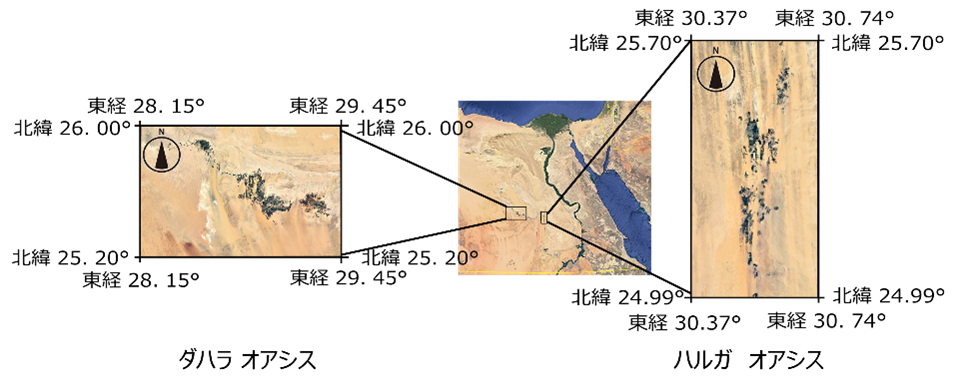

千葉大学大学院園芸学研究科博士前期課程2年の黒上京太郎氏、千葉大学大学院園芸学研究院の濱侃助教、松岡延浩教授、上智大学外国語学部フランス語学科の岩崎えり奈教授らによる研究グループは、合成開口レーダー(SAR)(注1)の観測データを解析し、エジプトのナイル川以西の広大な砂漠にあるハルガ(Kharga)およびダハラ(Dakhla)オアシスで地盤沈下が発生していることを発見しました。この地域は年降水量が0mmの極乾燥地域で、オアシスは世界最大級の帯水層とされるヌビア砂岩帯水層の地下水に依存した生活を送っています。顕著な沈下はオアシスの農地に見られたことから、灌漑用の地下水利用がその原因と考えられ、今回対象としたオアシスと同様に乾燥地に位置し、地下水に依存している世界中のオアシスで同様の現象が発生している可能性があります。本研究成果は、地上からは見ることができない地下水の状態や利用状況を広域に評価する新手法となる可能性があります。

本研究成果は、学術誌Remote Sensing Applications: Society and Environmentで2025年2月22日に掲載されました。

■研究の背景

エジプト西方砂漠に位置するハルガおよびダハラオアシスでは、農業が主要な産業です。この地域では年間降水量が極めて少なく、唯一の水源はヌビア砂岩帯水層の地下水です。ヌビア砂岩帯水層は世界最大規模の帯水層であり、これまで地下水は豊富にあるとされていましたが、現在では地下水が新たに補給されることがほとんどない、有限な地下水と考えられています。さらに、エジプト政府の政策による農地拡大や人口増加により、オアシスにおける水需要が増大した結果、オアシスにおいて地下水位の低下や灌漑用の井戸の枯渇が報告されています。今後地下水に依存せざるを得ないオアシスでの生活の持続可能性を考えるためには、オアシス全域での地下水のモニタリングが必須です。しかし、灌漑用の井戸の地下水位や揚水量に関するデータは限定的で、面的な広がりをもつ帯水層全体の状態の把握は困難です。

そこで研究グループは、世界中で地下水の過剰な揚水と密接に関連する地盤沈下に着目し、地表で観測される地盤沈下から地下の情報である地下水の状態を間接的にモニタリングできないかと考えました。これまで、オアシスにおいては建物が傾くといったような大規模な地盤沈下は発生していないため、オアシスにおける地盤沈下に関する研究は報告されていません。しかし、合成開口レーダー(SAR)を使った衛星リモートセンシング技術の1つである干渉SAR技術を用いれば、地表面の微小な変化であっても高精度に観測することができるため、地盤沈下を発見できる可能性があります(図1)。

このように、本研究は地下水の状態の面的な評価を行うための第一歩として、ハルガおよびダハラの両オアシスにおいて地盤沈下が発生しているのか、また発生しているとしたら、どこが沈下しているのかを発見することを目的に行われました。

■研究の成果

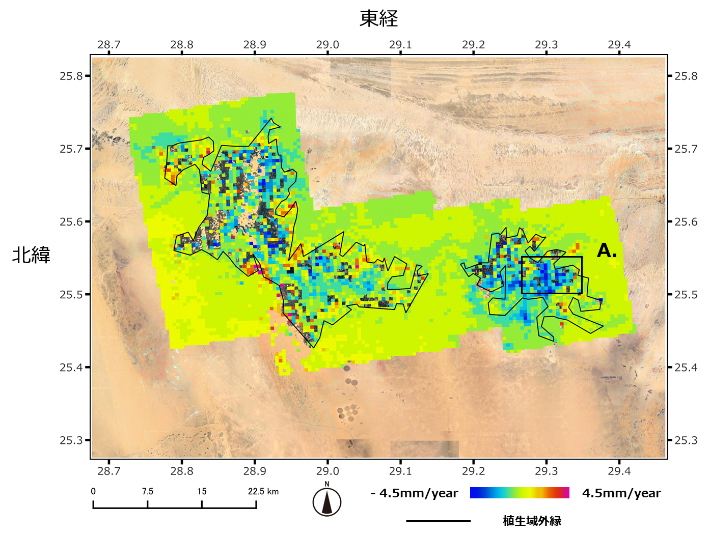

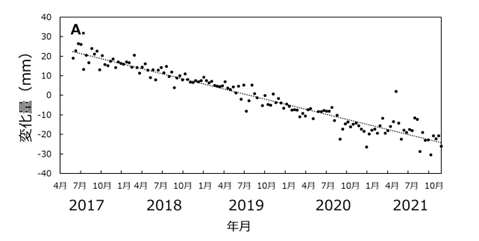

研究グループは、2017年から2021年の約5年間の衛星観測データから干渉SARを用いた時系列解析を行いました。これにより解析期間中にハルガおよびダハラの両オアシスにおいて、約10mm/年の速度で地表面が下降していることを観測することができました(図2)。

両オアシスにおいて、地表面の下降は植生域に集中しており、特に下降速度が大きい場所では、地表面が解析期間中も継続的に下降していること明らかになりました(図3)。研究グループは現地調査を2023年8月に実施したところ、灌漑用井戸において実際に「井戸の抜け上がり現象」(注3)を複数個所で確認することができました。井戸の抜け上がりは地盤沈下が発生している地域でみられる典型的な現象であることから、オアシスにおける地表面の下降は、地下水の揚水に起因する地盤沈下である可能性が高いと結論付けられました。

一方で、砂丘地帯や植生域の外縁部においては、地表面が上昇していました。オアシス周辺は相対的に標高が低いため、風によって砂が運搬された砂が吹き溜まりやすい環境にあります。その結果、植生域の外縁部に風で運ばれてきた砂が堆積し、地表面が上昇したと考えられます。

■今後の展望

本研究は、干渉SARによる衛星データ解析により、オアシスにおいて局所的な地盤沈下が発生していること、またそれを地図として見える化した世界で初めての成果です。地盤沈下の主な要因としては、地下水利用が密接に関わっている可能性があります。現地では水路から水を引く伝統的な水盤灌漑(注4)が行われています(写真1、 2)。灌漑農地では、わずかな地表面の高さの違いで水が溜まりやすい場所が形成され、そのような場所ではWaterlogging(注5)によって土壌に塩類が集積し、農業生産性が著しく低下することが課題となっています。今回検出された地盤沈下の速度は年数mm程度ですが、沈下は不均一であるため沈下の大きな場所は水が溜まりやすくWaterloggingが発生する危険性が高まると予想されます。また今後は、現地の地下水位や揚水量のデータと本研究の結果を統合することによって、地下水位低下と地盤沈下の関係をより明確に把握し、人工衛星の観測データから面的かつ高解像度な地下水のモニタリングが可能になると考えています。

この成果が、オアシスにおける持続可能な農地開発や土地利用計画の策定に貢献するとともに、世界中のオアシスの地下水モニタリングに展開できることを期待しています。

■用語解説

注1)合成開口レーダー(SAR):航空機や人工衛星に搭載して利用するレーダーの一種で、昼夜の区別なく、雲や雨等の天候にもほとんど影響されない全天候型のセンサー。これまでの地殻変動観測では、ある特定の線上または点の変位しか把握することができないが、SARでは面的に変位を把握できる。また人間が到達しにくい砂漠などの極地や僻地も観測できる。本研究は、欧州宇宙機関(ESA)が運用するマイクロ波CバンドSAR(波長約5.5cm)を搭載したSentinel-1の観測データをアラスカ衛星施設(ASF)からダウンロードし、解析に使用した。

注2)賦存量:最大限利用可能な水の量。

注3)井戸の抜け上がり現象:比較的固い地盤で支えられている井戸が、地盤沈下などによって地表面から飛び出してくる現象。

注4)水盤灌漑:畦で囲んだ平坦な小区画を水で満たす灌漑方法。水面や地表面からの蒸発量が多くなるため、乾燥地域では土壌に塩類が集積しやすく、作物の生産性が低下するなどの問題点がある。

注5)Waterlogging:土壌中に水が過剰に蓄積し、飽和状態になること。灌漑農地では過剰な水利用や排水システムの不備などが原因で発生し、特に乾燥地では塩類の集積を引き起こす。

■論文情報

タイトル:Monitoring ground surface deformation in the Kharga and Dakhla Oases in Egypt using persistent scatterer interferometry technique

著者:Kyotaro Kurokami, Akira Hama*(責任著者), Erina Iwasaki, Nobuhiro Matsuoka

雑誌名:Remote Sensing Applications: Society and Environment

DOI:10.1016/j.rsase.2025.101495