※記事に記載された所属、職名、学年、企業情報などは取材時のものです

宇宙では、私たちの想像を絶する物理現象が起きている。重力波や電磁波など、複数の信号をキャッチして宇宙を解明するのがマルチメッセンジャー天体物理だ。

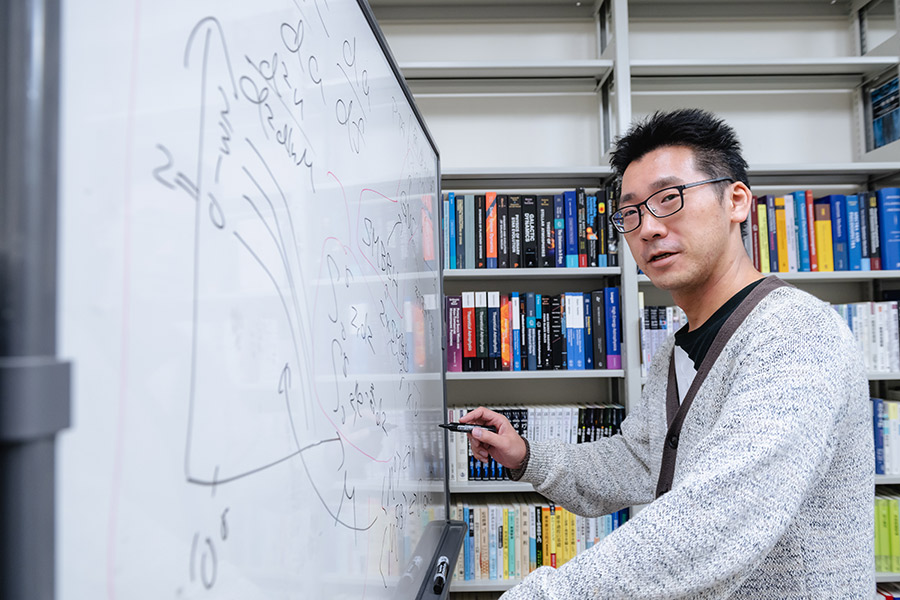

千葉大学大学院理学研究院の久徳浩太郎教授は、「マルチメッセンジャー天体物理の理論的研究」の業績が評価され、令和6年度科学技術分野の文部科学大臣表彰の若手科学者賞を受賞した。マルチメッセンジャー天体物理について伺った話から見えてきたのは、天文学に限らず「物理全体の役に立ちたい」という久徳教授の強い想いだった。

宇宙からやってくる重力波や電磁波の理論研究を担う

—先生が研究されている「マルチメッセンジャー天体物理」について教えてください。

天体や宇宙の性質を調べたり、物理現象そのものを調べたりするために複数のメッセンジャー、つまり粒子や波を観測、解析する研究分野です。

これまでの天文学では、可視光やガンマ線などを含めた電磁波を観測していました。ところが、電磁波を放出する天体が全てではありません。例えばブラックホールは、光がその引力に引き込まれて外に逃げられないため、電磁波で直接観測できません。

しかし21世紀になると、別の信号をキャッチできるようになりました。このように、素粒子の1つであるニュートリノや、私が主に研究対象としている重力波と合わせて、宇宙の新しい側面を見ようとしているのがマルチメッセンジャー天体物理です。

—その中で、先生は具体的にどのような研究をされているのですか?

ブラックホールや中性子星*が重力によってお互いを引き合いながら公転や衝突する際に、どのような重力波や電磁波が生じて検出できるか、というのを理論的に計算しています。重力波は、質量がある物体が移動することによって、時空の歪みが波となり、光速で伝わる現象です。

ところが、単に検出しただけでは、どのような天体がどのような現象を起こしたのかわかりません。事前に「この性質をもつ天体が別の天体と衝突したときには、このような重力波と電磁波が同時に検出されるはずだ」という理論上の計算をした上で、その計算結果と実際の観測結果を照らし合わせることになります。この理論計算が、私の研究テーマです。

もう1つのアプローチとして、「将来的に新しい観測装置でこのような観測ができれば、このような信号が得られて宇宙のことがより理解できるはずだ」という、将来に向けた理論計算も行っています。

身近な関心でいえば、金やプラチナの正確な起源がわかるかもしれません。金やプラチナのような重い元素は、高密度の天体同士の衝突で作られ、続けて「キロノヴァ」という爆発現象を起こします。重力波の観測によって中性子星同士の衝突だとわかり、キロノヴァの電磁波観測からそこで重い元素が作られたことがわかります。今後、重い元素の由来についてより深く理解が進むと思います。

*中性子星:大きな質量をもつ星が超新星爆発した後にできる天体。主に中性子で構成されており、約10kmの大きさで太陽と同じくらいの質量をもつ。

地球に縛られない自由な理論研究が「物理全体の役に立つ」

—これまで先生はどのような研究をされてきたのでしょうか?

私が2007年に大学院に入ったときは重力波がまだ検出されていなかったので、中性子星同士の連星の公転や衝突のときに発生する重力波を、大規模な数値シミュレーションを使って計算していました。

その後ポスドクとして勤務した高エネルギー加速器研究機構(KEK)の研究室では電磁波を使って天体現象を研究していたのですが、そこで重力波と電磁波を組み合わせることも重要だと考えました。例えば、ブラックホールと中性子星が合体するときには、重力波だけでなく電磁波も放出するので、両方の信号をキャッチして解析できれば、1つの信号だけを解析するよりも信頼性や確度が上がると考えたからです。

—天体物理の理論研究をずっと続けているのですね。ご自身の研究の魅力はどこにあると考えていますか?

1つは、重力が非常に重要だということです。一般相対性理論が確立された後も、重力と量子力学をどう融合させるかは物理学で大きなテーマとなっており、重力についてはまだわからないことが多くあります。地球上の研究では地球の重力ありきですが、宇宙では多様な重力を扱えるという面白さがあります。

もう1つの面白さは、宇宙にはさまざまな物理があることです。地球上で研究をしていると、どうしても地球の大きさに縛られてしまいます。しかし、宇宙には地上では想像もつかない物理がいたるところにあります。極限環境における物理現象を知ることで物理学全体に貢献できるのではと考えています。

観測も面白いだろうと思いつつ、少人数で比較的自由に研究できるのが理論研究のいいところです。そういう意味では、「自由にできることが好き」なのかもしれませんね。

—「自由にできること」が先生の性格や研究対象に合っているのですね。では、研究テーマを考える際に心がけていることを教えてください。

「物理の役に立つ研究をする」ことを指針にしています。宇宙の研究というと、今までの物理の知見を活かして宇宙を解明するという印象があるかもしれません。それも重要ですが、新しい物理現象を発見して、それが今の物理でどう位置付けられるのか、さらには物理法則自体を発見できれば、と考えています。

マルチメッセンジャー天体物理というと天文学に限定しているように思えますが、実際には宇宙に存在する普遍的な物理を取り扱っています。例えば、中性子星という極限環境で起きている現象は素粒子物理学や原子核物理学にも関わります。中性子星の性質を調べることで、物理全体の新たな知見につながると考えています。

また、新しい発見をしようと思ったら、他の人でも思いつくことや、すでに誰かがやっていることをやっていても面白くありません。自分にしか貢献できない研究をすることを常に心がけています。

学問の本質はコミュニケーション

—今後の研究の展望などを教えてください。

中性子星同士の合体を2017年に重力波と電磁波で同時に観測できましたが、合体後にブラックホールができるのかどうかということに関心があります。今後、感度の高い望遠鏡ができれば、少しずつわかってくると思います。

このことは、原子核物理学で取り扱う量子色力学(QCD)という分野にも関わります。QCDとは、中性子を構成する「クォーク」の強い相互作用に関する理論ですが、中性子星の性質に関する部分は地上での実験もできず、理論的な計算も困難なのが現状です。QCDについて、中性子星の合体という天体現象から調べることを目標にしています。

—最後に、学生や若手研究者へのメッセージをお願いします。

自分の意志を貫いて何かを追究することが研究だと思われがちですが、学問とは他人と理解を共有するための手段です。本質的には他人とのコミュニケーションであるということを知ってほしいと思います。どんな研究をしていても、それを理解してくれる人がいなければ学問として成立しません。

学生ならいつもの友人だけでなく新しい交流も広げたり、研究者ならいろいろな人に自分の研究に関する意見をもらったりすることは、結果として自分の理解につながります。そういう点では、総合大学である千葉大学は、人や学問の多様性があって良い環境だと思います。

● ● Off Topic ● ●

先生は子どものころから宇宙に興味があったのですか?

子どものころに望遠鏡をのぞいていたとか、すごく宇宙が好きというタイプではなかったです。重力が好きだったというのはありましたね。

重力が好き……?!

ゲームで重力を操るキャラクターって大体強いんですよ。それがかっこよくて重力っていいなあと思って。それに物理も好きだったから、両方を研究できる宇宙物理が一番近いと思って、宇宙に興味をもつようになったわけです。

きっかけは思わぬところにあるのですね

インタビュー / 執筆

島田 祥輔 / Shosuke SHIMADA

名古屋大学大学院理学研究科修了。

食品メーカーで製造および商品開発を経験後、2012年からフリーランスライターとして活動中。

得意分野は生命科学、医学。記事には情熱を注ぎつつも正確性を重視し、誇張なしでサイエンスの魅力を広げることに注力します。

撮影

関 健作 / Kensaku SEKI

千葉県出身。順天堂大学・スポーツ健康科学部を卒業後、JICA青年海外協力隊に参加。 ブータンの小中学校で教師を3年務める。

日本に帰国後、2011年からフォトグラファーとして活動を開始。

「その人の魅力や内面を引き出し、写し込みたい」という思いを胸に撮影に臨んでいます。