※記事に記載された所属、職名、学年、企業情報などは取材時のものです

2023年度からスタートした、学内研究者の取り組む最新研究を紹介し学びを深める「IAARセミナー」。第二回となる今回は、人文科学研究院 一川 誠教授による講演「『ドキッ! 』の瞬間、心的時間の流れはゆっくりになるのか?―『タキサイキア現象』についての心理物理的検討―」が行われた。

「タキサイキア現象」とは、「スローモーション知覚」とも呼ばれ、「感情によって時間の進み方に変動が生じる現象」とされている。時計のように時間を正確に計測できる感覚器を持たないヒトにおいて、そもそも時間はどのように知覚され処理されているのか。日本時間学会会長でもあり、実験的手法を用いて人間の知覚認知過程や感性の特性について研究を行っている一川教授によって、参加者は不思議な世界へと誘われた。

「モノの世界の時間」と「心の世界の時間」という2種類の時間

私たちが「時間」という言葉で表す世界は2種類あります。一つは時計によって規則正しく進む客観的な「物理的時間」、そしてもう一つは私たちの心の状態(感情)で、伸びたり縮んだりする主観的な「心理的時間」です。交通事故など、危険に直面した人が「景色がまるでスローモーションのように見えた」というエピソードをよく聞きます。この現象こそが「タキサイキア現象」です。

そもそもヒトは時間をどのように知覚しているのか?

人間には五感(視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚)があり、「光:視覚」「音:聴覚」と対になる感覚器官で感知しています。しかし、時間に対する直接的な感覚器官は存在しません。長さ、順序、同時性といった、正確な時間の長さやタイミングを「時間そのもの」で知覚することは難しいはずです。

例えばあるイベントが起きた瞬間は感知できても、そのイベントがどれくらいの時間にわたって行われたのか、またほかのイベントとの時間的な関係(間隔)は直接感知できません。

実際は、視覚情報などから得た情報を脳が工夫して、時間に関する情報を補完しているのです。このプロセスは明確な解決方法が存在しない「不良設定問題」と呼ばれるもので、脳はさまざまな情報と過去の経験を組み合わせて、時間の概念を形成しているものと考えられます。

このように、「モノの世界の時間」と「心の世界の時間」で表されるような、脳の世界構築のメカニズムを科学的に研究し解き明かそうとするのが、本日お話する心理物理学です。

「錯覚」と見なされてきたタキサイキア現象

時間の流れが遅く感じるタキサイキア現象は、かつて「一種の錯覚であり、本当にスローモーションで知覚されているわけではない」とされてきました。「強い恐怖によって視覚情報の処理・認識・理解能力が向上し、普段なら見えることのない細かな事象が見えるようになる」という報告もあったものの、主張を支持できるほどの再現実験結果は得られていませんでした。

錯覚と見なされる原因となった先行実験を紹介します。

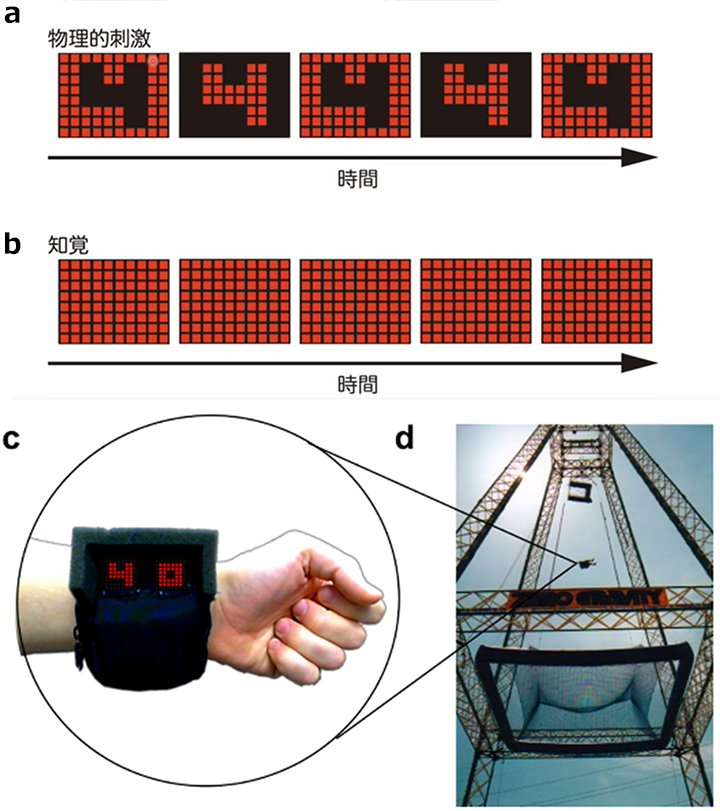

David M. Eaglemanらは、ロープのないバンジージャンプのようなアトラクションであるSuspended Catch Air Device (SCAD)を用いて次のような実験を行いました(PLos One, 2007)。数字と背景が赤と黒で高速反転して表示される液晶ディスプレイを装着した被験者が、その数字をアトラクションの前後で読み取ります。反転スピードが速くなると数字と背景の区別がつかなくなり、読み取りが難しくなります(図1)。

彼らは「もしも恐怖で時間的精度の知覚が向上するなら、より速い反転スピードでも読み取れるのではないか」と仮説を立て、「臨界フリッカー融合閾値(CFFT)」測定を行いました。アトラクション搭乗前に計測した「ギリギリ読み取れるスピード」よりも表示スピードを少し速く設定し、落下中に数字が読み取れるかという実験です。

(David M. Eagleman et al, Does Time Really Slow Down during a Frightening Event? PLoS ONE 2(12): e1295, 2007より改編)

しかし結果として、落下している時間を長くは感じたものの、「地上より高速で反転した数字が見える」という時間的精度の上昇は、この実験では確認されませんでした。この結果から、タキサイキア現象というのは「恐怖や緊張によって出来事をはっきりと記憶する」という人間の特性によって引き起こされた一種の錯覚であり、本当にスローモーションになるのではないと考えられるようになりました。

世界で初めてタキサイキア現象を実証

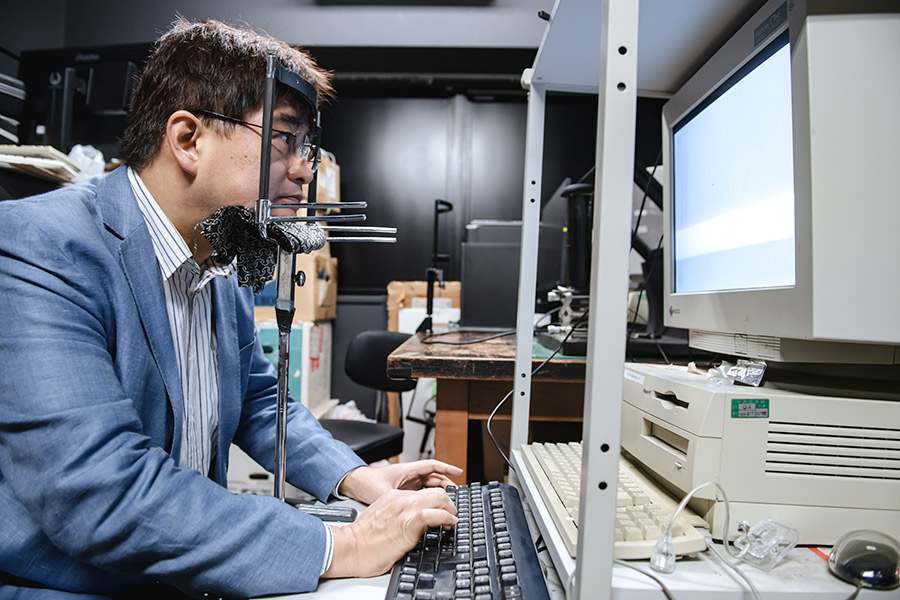

しかし、当時私と一緒に研究をしていた大学院生の小林美沙さんと私は、Eaglemanらによる実験には問題点があることに気づきました。そこで私たちの研究グループは議論を重ね、下記の3つの問題点を改善した手法を用いてEaglemanらの再試を実験室環境で行いました。

① 理想的とは言えない観察環境

被験者は落下している間に手首に装着したディスプレイを見る行動が求められる。よく見える状態で頭を固定するのが望ましい。

② 感情反応を確認していない

SCADは遊園地のアトラクションであり、安全性が担保されている。落ちてもケガをしない環境では、恐怖よりも楽しさや興奮が勝っていた可能性がある。

③ 測定回数が少なすぎる

心理物理学では通常、各条件で100試行以上の判断が行われるが、被験者1人につき1回試行の判断しか実施されていない。

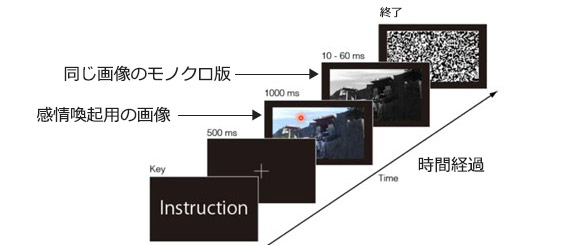

実験には、フロリダ大学の研究グループが開発した感情喚起に使われる画像データベースInternational Affective Picture System (IAPS) から、危険と感じる画像、安全と感じる画像をそれぞれ12枚用いました。

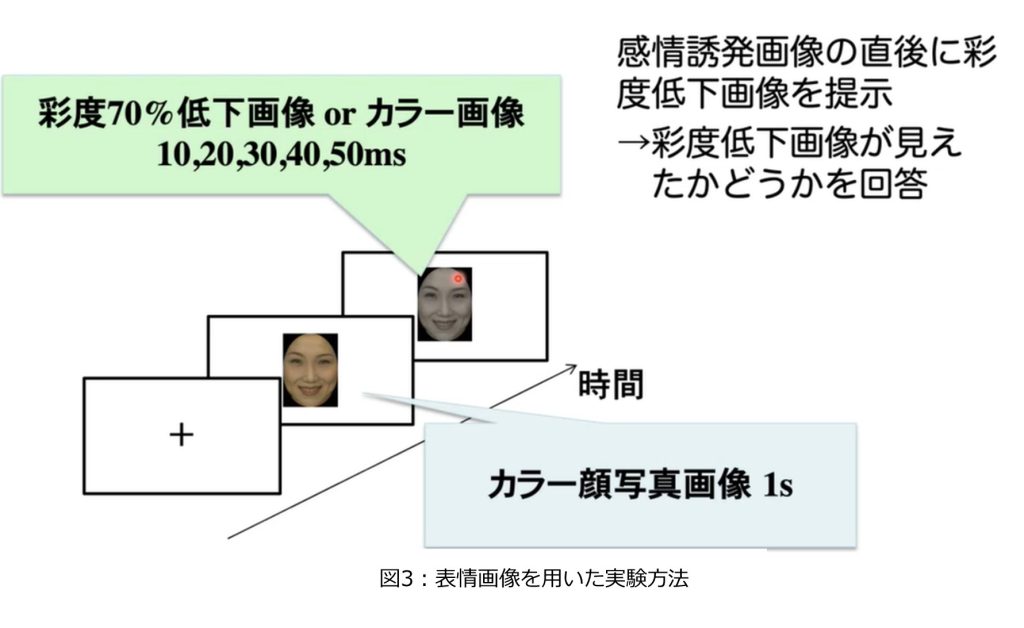

感情喚起用の写真を1秒間提示した後に同じ画像をモノクロ化した画像を0.01-0.06秒間提示し、観察者にはモノクロ画像が見えたかを尋ねました(図2)。各感情条件で144試行の観察が行われました。これにより、喚起された感情の度合いによって、モノクロ画像で表される情報を知覚する能力に違いが出るかが測定できると考えられました。

恐怖を与える画像は9段階あったのですが、最も強度の高い画像は研究倫理上使用できなかったため、中程度の危険を感じる画像(ヘビなど)を使用しました。しかし中程度に危険と感じる画像でも、視覚の時間精度が約10%上昇することが明らかになり、世界で初めてタキサイキア現象が確認されました(2016年)。

感情によって時間精度は上昇するのか?

先ほどの実験では生き物など自然の画像を用いたために、それらが持つ特性(輝度、色彩分布)による影響が無視できないのではないか、という意見がありました。そこで次に2023年に発表した研究では、人間の表情画像*を用いて再度実験を行いました(図3)。

*国際電気通信基礎技術研究所(ATR)において顔認知研究のための心理実験刺激データとして作成された顔表情の静止画像データベース

刺激条件は次の通りです。

- 表情:喜び、怒り、恐れ(高い覚醒度)、ニュートラル(中立)の4種

- 画像の人物:男女各2名

- 画像の向き:正立(上下そのままの向き)および倒立画像(上下をひっくり返すと表情が分かりにくくなる倒立効果を利用)

- 提示条件:カラーで1秒、その後モノクロ画像を提示

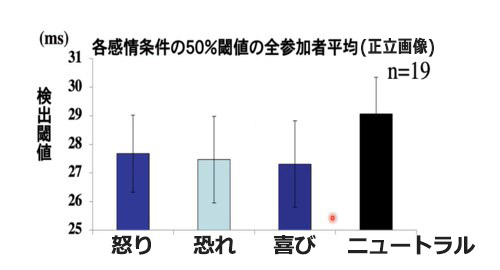

ニュートラルに比べ、他3種の時間精度が向上し、短い時間で画像を認識できている。

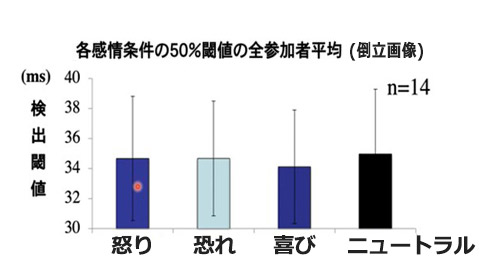

4条件の間に差が見られない。

正立画像を用いた結果から、怒りや恐れだけでなく喜びといったポジティブな感情によっても、ニュートラルに比べて知覚の時間精度は高くなり、短い時間でも画像を認識できることが明らかになりました(図4)。反対に、表情がわかりづらい倒立画像での結果では4種類の画像間で差は見られませんでした(図5)。

以上の結果より、写真の輝度や色彩そして表情の快/不快ではなく、「ドキッ」とする感情の興奮そのものが時間知覚にとって重要であることが証明できました。

人の認知能力が最適化される環境を追求

今回の講演では、人が危険に遭遇したときに時間の流れをスローモーションのように感じる「タキサイキア現象」を、世界で初めて実証した経緯を紹介させていただきました。今後は、感情の興奮度が高いとよりゆっくりと感じるようになるかなど、感情の違いによる変化についてさらに研究を進めます。

また、現在研究室では「ゾーン」や「フロー状態」と呼ばれる、アスリートなどが非常に高いパフォーマンスを発揮する集中力の高い状態についても研究しています。「野球の球が止まって見える」現象も、感情(覚醒度)や内発的注意*によって視覚情報処理のスピードが上昇し、時間的精度が高くなると考えられています。

*自分で意識的に特定の位置に対して向ける注意のこと。これに対し、外発的注意は不意に出現・消失する刺激に対し無意識かつ自動的に引きつけられる注意。

これらの研究から得られた知見を活かし、限られたごく短い時間においても的確な判断ができる状況など、人間の認知能力を最適化する環境や条件について、より詳しく調査する予定です。また、脳科学や神経科学分野と連携して、functional MRA (fMRI: 最近のニューロイメージングの中でも最も発達した手法の一つ) 等の最新技術を用いて知覚・認知を解明できればと考えています。

未来への展望として、交通標識に注意を喚起するような技術を駆使して交通事故を減らすなど、安全な社会の実現へ貢献できるよう研究を展開していきたいですね。

インタビュー / 執筆

安藤 鞠 / Mari ANDO

大阪大学大学院工学研究科卒(工学修士)。

約20年にわたり創薬シーズ探索から環境DNA調査、がんの疫学解析まで幅広く従事。その経験を生かして2018年よりライター活動スタート。得意分野はサイエンス&メディカル(特に生化学、環境、創薬分野)。ていねいな事前リサーチ、インタビュイーが安心して話せる雰囲気作り、そして専門的な内容を読者が読みやすい表現に「翻訳」することを大切にしています。

撮影

関 健作 / Kensaku SEKI

千葉県出身。順天堂大学・スポーツ健康科学部を卒業後、JICA青年海外協力隊に参加。 ブータンの小中学校で教師を3年務める。

日本に帰国後、2011年からフォトグラファーとして活動を開始。

「その人の魅力や内面を引き出し、写し込みたい」という思いを胸に撮影に臨んでいます。