※記事に記載された所属、職名、学年、企業情報などは取材時のものです

そのひとは、迷いがない。

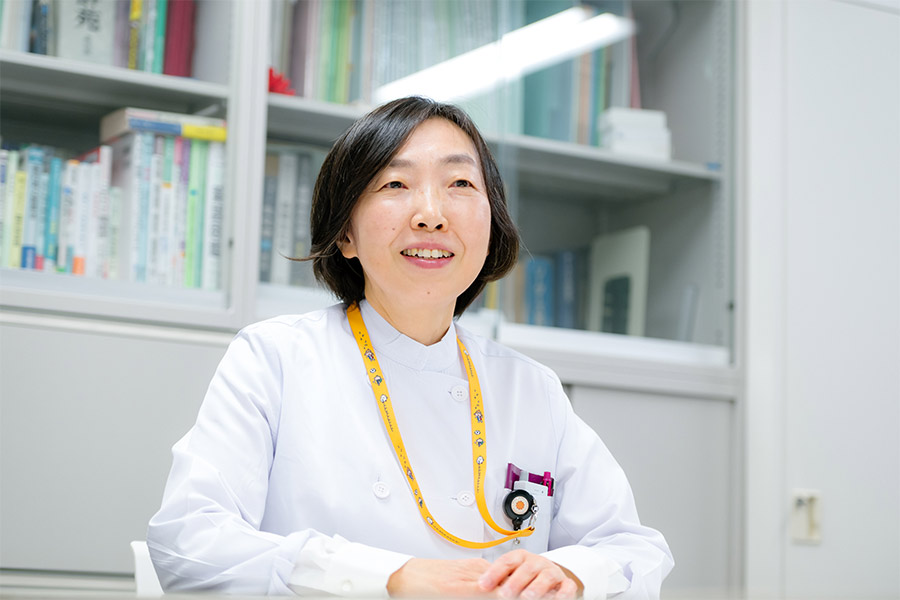

病院薬剤師の業務や地位を開拓してきた千葉大学医学部附属病院 薬剤部長の石井伊都子教授。常に現場の課題に目を向け、課題解決を試みてきた石井教授はこの春、日本薬学会(1880年創立)の会頭に就任した。145年の歴史で初の女性会頭、そして病院薬剤師としても初の会頭、という快挙だ。石井教授のこれまでの歩みと、日本薬学会会頭として取り組む課題、薬学を志す方への期待を語っていただいた。

患者さんが一番の先生

人生を決めた2日間

九十九里浜を擁する千葉の大網(おおあみ)、そこで自然を相手にのびのび育った。生き物を観察し、図鑑を読みふける。恐竜学者を目指したことも。算数や理科はするすると頭に入るが、物語を読んでも主人公の気持ちは分からない。あぁ、自分は理系なんだな、と幼心に悟ったという。

「手に職」という現実的な理由で千葉大学薬学部へ進学し、生化学の面白さに目覚めるも、当時の最優先事項はスキー。体育会スキー部に所属し、卒論と国家試験の勉強の合間にスキーへ行くほど充実した日々を過ごしていた。

ところが、卒論提出直前に人生のターニングポイントがやってきた。当時指導教官だった故廣瀬 聖雄教授から「教務職員(当時)にならない?」と声をかけられたのだ。しかも返事は翌日までに。

大学院へ進学を予定していたため突然の就職話に戸惑いは大きかったが、卒論に追われ迷っている暇もなかった。翌朝早々に承諾の返事。以来、大学教員の道を歩むこととなる。

共同研究で知った、ベッドサイドで患者さんを見る大切さ

教員として働き始めてから、気になることがあった。製薬会社が相談に向かう先は、いつも薬学部ではなく医学部だった。医学部がどんな研究をしているのか、製薬会社がどのような視点を求めているのか、それらを知りたくて自身も医学部での指導を受けたいと考えるようになった。

当時医学部の第2内科*¹で講師を務めていた齋藤 康先生*²への相談をきっかけに、動脈硬化の発生機序について医学部との共同研究が叶い、現千葉大学学長の横手幸太郎先生と一緒に研究を進めることができた。ちょうど国内初の抗コレステロール薬が発売されたタイミングで、薬剤を投与した患者さんの貴重なデータを入手でき、血管自体にも面白さを見いだした。

動脈硬化が発症すると、血管を守るために平滑筋細胞などが増えて血管自体が厚くなります。細胞増殖は通常ガン化を意味するのに、血管の細胞はほとんどガン化しないのです。そこには生命活動に不可欠な血流を止めない優れたしくみが働いているのではないかと興味を持ちました。それに、ガン化しない細胞の特徴を解明したら、ガン化のメカニズムを理解できるかもしれない、と思ったのです。

*1:脂質代謝や血液内科、アレルギー、膠原病などを扱う *2:第13代千葉大学学長

共同研究先で、患者さんに対する見方が大きく変わった。薬学で言及する「患者さん」は、典型例のモデル患者を想定していたが、医学では患者ひとりひとりを示していたのだ。医療スタッフは、患者さんを近くで観察するべし、という理論が浸透し、「患者さんのために」という言葉が共通語だった。その差に深く考えさせられたという。

薬学部の恩師、廣瀬教授も同様に「薬学部の学生は患者さんを見て育つべき」という考えを持っており、当時西千葉キャンパスにあった薬学部を医学部と附属病院のある亥鼻キャンパスへ移転する計画を提案した当人だった。教え子である石井がその言葉を体現することとなる。

『患者さんが一番の先生である』という考えを持つ人たちに囲まれ、『個々の患者さん』をしっかり見るようになり、医療の個別化を推進するきっかけになりました。

必要ならば、手間は惜しまない

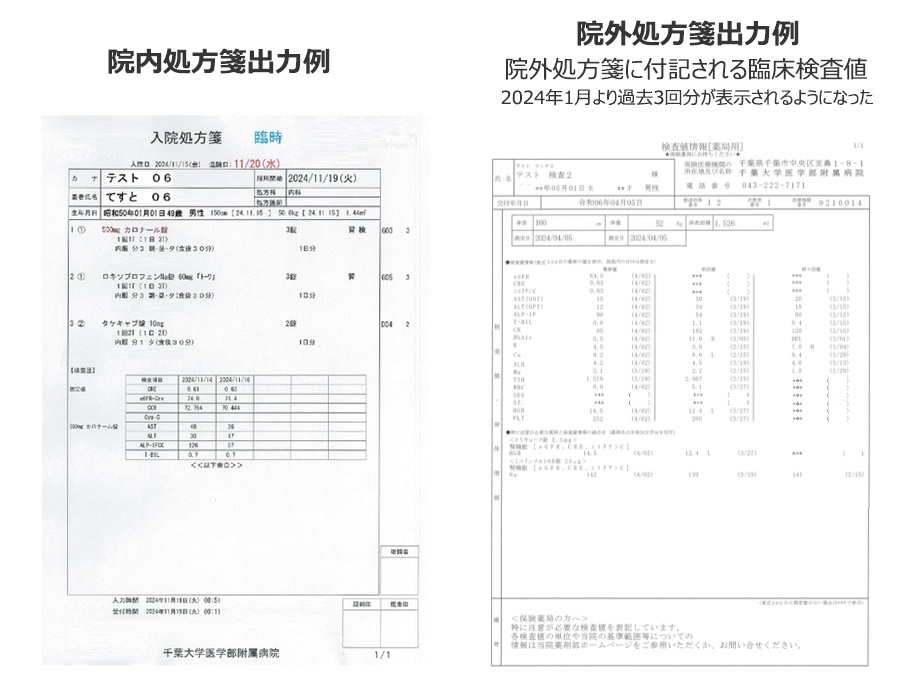

薬剤師の重要な業務のひとつに、医師が発行した処方箋のチェックがある。用法・用量、アレルギーの有無、飲み合わせや禁忌などの基本的事項に加え、個々の患者さんの健康状態に応じて投与量が適切かチェックしなければならない。例えば、腎臓の機能が低下している場合、減量すべき薬剤がある。しかし市場に出回る薬の種類は既に2万以上もあり、これからも増え続ける。業務の限界が見えていた。

そこで、「医薬品別検査値データベース」を夜な夜な仲間と話し合い開発した。臨床検査値を処方箋へ取り込み、処方された薬剤に対して基準範囲外の検査値が一目で分かるシステムだ。

「腎機能が低下しているからこの薬は投与できない」、「減量が必要」など、処方箋を見るだけで判断ができます。また、業務歴の浅い若手薬剤師であってもリスクに気づけます。こうして禁忌、副作用、過量投与を回避するクリーンヒットを量産し、次第に医師からの薬剤師に対する信頼も厚くなりました。

まずは院内処方から運用を始め、手応えを得ながら勉強会を開きつつ、院外処方にも展開した。すると院外薬局から、「よくぞここまでやってくれた」という感謝の声が届いた。なぜなら、院外処方では処方箋を受け取った薬剤師が臨床検査値を把握できなかったからだ。

状態が徐々に悪化しているのに気づかず同じ薬を飲み続け、薬によって体調不良を招く可能性のある患者さんに気づけるようになった。処方箋を介して、医療事故を防ぐためのエビデンスを病院と院外薬局で共有し、患者さんを守るしくみを構築した。

現在はもう一歩踏み込み、希少疾患や重症例、複数の合併症例に対する最適な投薬量を確立するためにデータを収集している。

大学病院には希少症例、そして希少疾患に特化した専門医がいます。大学病院の薬剤師だからこそできる研究を常に心がけています。

「薬のプロ」として多職種と連携するために

千葉大学では、医学・看護学・薬学の分野を越えて、患者中心の医療を学ぶ「専門職連携教育(Interprofessional Education: IPE)」が行われている。立ち上げに薬学部代表として参画したのも石井だ。

医師、看護師、薬剤師が対等な立場で、必要な人がリーダーシップを取るのが専門職連携のベースだが、当時の現場は理想とはほど遠かった。お互いの立場と意見をぶつけ合い、ヒートアップする応酬――こんな構図がIPE準備会議では多数出現した。

医療業界は、医師が診断や治療の中心的な役割を担い、その他の医療スタッフはその指示を受ける構図と思われがちだが、医師の処方に対して監査をする薬剤師は、法的に医師から独立していなければない。あるべき関係を作り出すためにも粘り強く話し合った。

会議は何度も暗礁に乗り上げ、1年以内の実現は難しいと思われたが「やると決めたからにはやるしかないでしょ」と踏ん張り、無事に翌年からスタートした。チーム医療の質が向上し、IPEは18年たった現在も継続中だ。

IPEのおかげで、病院の雰囲気は大きく変わった。長年勤務している薬剤師からこぼれた『若い医師からありがとうございます、教えていただけますかなどと声をかけられました。変わりましたね〜。』という言葉が忘れられない。

医療従事者がお互いの仕事をリスペクトする土壌が育つとともに、ますます薬剤師という専門職の存在意義が問われるようになった。mRNAワクチンや遺伝子組み換え薬など、新しい作用機序の薬が次々と誕生している今、それらが働くメカニズムをすぐに理解できる薬剤師が現場では求められている。

薬剤師を目指す方でも、製薬への理解は必要です。学生の卒業時には製薬企業から新規薬剤に関する情報の聞き取り(ヒアリング)を担当できるレベルを期待します。作用機序や薬物動態、臨床試験などについて自信を持ってジャッジし、必要に応じて医師や看護師に説明するには基礎力が重要です。

薬学部には大きなミッションが二つあるという。一つは研究のシーズを出すこと、もう一つは良い人材を育成すること。

良い人材とは?そう聞くと、自分の頭で考えられる人、と即座に返ってきた。

同じ病名であっても、患者さんの病状、既往、家庭環境などの背景はひとりひとり全く異なり、多様性であふれています。多様性に対応するためには、自分の目で観察して、疑問を持ち、自分の頭で考えた上で患者さんに治療の選択肢を複数提案できることが重要です。患者さん自身が治療を選択できる個別化医療の実現は、ひいては患者さんの幸せや医療人のやりがいにつながります。

経験の少ない若手の頃は思い浮かぶ選択肢も少ないでしょう。けれども誰かに任せて逃げるのではなく、周りの先輩たちに相談しながら自分の頭で考えて、自分なりの答えを見つける経験を重ねることで能力は向上します。

病院薬剤師初の日本薬学会・会頭として

2025年4月より、女性かつ病院薬剤師として初となる日本薬学会の会頭に就任する。会頭として医療費問題と新薬創出の推進に取り組みたいと意気込みを聞かせてくれた。

存続の危機を迎えている国民皆保険制度について、根本的に考え直す時代に来ていると考えています。今のうちに立て直して、救える命を確実に救う医療体制を整えたい。また、日本の創薬現場にも活気をもたらしたいですね。高額で花形の薬でなくても良いので、人が救われる薬を創り、必要な患者さんに届けられるシステムを国内で活性化したいです。

救える命は救いたい。そう言うと、さっぱりとした笑顔を残してさっそうと病棟へと向かった。

そのひとは、患者を守り、薬剤師の働きがいも向上させる。

● ● Off Topic ● ●

先生は気分転換に何をされていますか?

仕事中はずっと病院の地下にいるので、週末の畑仕事でたっぷり太陽を浴びています

おいしい野菜が収穫できるから気持ちも豊かになります

自然にあふれた環境でパワーチャージ、いいですね!

雑草はすごい勢いで成長するし、畑にはモグラやヘビもたくさん来ますよ

圧倒的な生命力を感じられるのも楽しいんです

インタビュー / 執筆

安藤 鞠 / Mari ANDO

大阪大学大学院工学研究科卒(工学修士)。

約20年にわたり創薬シーズ探索から環境DNA調査、がんの疫学解析まで幅広く従事。その経験を生かして2018年よりライター活動スタート。得意分野はサイエンス&メディカル(特に生化学、環境、創薬分野)。ていねいな事前リサーチ、インタビュイーが安心して話せる雰囲気作り、そして専門的な内容を読者が読みやすい表現に「翻訳」することを大切にしています。

撮影

関 健作 / Kensaku SEKI

千葉県出身。順天堂大学・スポーツ健康科学部を卒業後、JICA青年海外協力隊に参加。 ブータンの小中学校で教師を3年務める。

日本に帰国後、2011年からフォトグラファーとして活動を開始。

「その人の魅力や内面を引き出し、写し込みたい」という思いを胸に撮影に臨んでいます。